Espaço destinado a fazer uma breve retrospectiva sobre a geração mimeográfo e seus poetas mais representativos, além de toques bem-humorados sobre música, quadrinhos, cinema, literatura, poesia e bobagens generalizadas

Pesquisar este blog

segunda-feira, junho 20, 2011

Aula 38 do Curso Intensivo de Rock: Os Cavaleiros do Apocalipse

A esta altura do campeonato, você deve estar se perguntando o que aconteceu com os Cavaleiros do Apocalipse (Timothy Leary, Allen Ginsberg, Williams Burroughs, Jack Kerouac e Ken Kesey) que deram as bases teóricas do “acid rock” e do movimento “paz & amor”, desencadeados pelos hippies.

O psicólogo Timothy Leary, que construiu seu nome destruindo o autoritarismo, morreu em maio de 1996: um câncer o destruiu, bem no auge da geração que ele ajudou a construir.

Leary morreu aos 75 anos de idade em sua casa, na Alameda Sunbrook, em Beverly Hills, Los Angeles, depois de ter lutado contra três tumores malignos, surgidos na próstata, durante três anos e meio.

Guru dos Beatles e pai do LSD, Leary vinha convidando jornalistas de sua confiança para privarem do que ele mesmo chamava de “suicídio interativo” – um ritual no qual, diariamente, ele imprimia na Internet seu lento e doloroso crepúsculo.

No dia seguinte ao seu falecimento, quem acessasse o endereço de Leary na Web veria o último recado que ele imprimiu na telinha, provavelmente momentos antes de morrer: “Why not? Yeahhhhh!!!!!” (“Por que não? Sim!!!!!”).

A última entrevista que Leary concedeu a um veículo de imprensa latino-americano (o Jornal da Tarde, de São Paulo), foi realizada no dia 14 de março daquele ano.

Na visita de quatro horas, um Leary recalcitrante substituiu o gênio. Ele só queria falar sobre morte.

Leary interrompia a conversa a cada 15 minutos para sugar, com apego fetichista, balões que sua assistente, Trudy, enchia com o que ele definia como “a good thing, nitrous oxide” (“ótima coisa, gás hilariante”).

Era a única droga que lhe aplacava as dores.

Num desses instantes, tocou o telefone.

Do outro lado da linha estava Yoko Ono, ex-mulher de John Lennon, avisando que viria visitar o guru dentro de duas horas, acompanhada do filho Sean Lennon.

Foi nesse momento que Leary começou a enveredar pelos momentos que considerava como os melhores de sua vida: ter-se tornado PhD em psiquiatria e ganhado o cargo de diretor de pesquisa psicológica na Fundação Hospital Kaiser, em Oakland.

Ter comandado o movimento, nos Estados Unidos, para que a psicanálise fosse “mais humanizada, mostrando as anotações do analista para o paciente”.

Ter virado amigo próximo dos escritores Jack Kerouac, Aldous Huxley, William Burroughs, Allen Ginsberg, Ken Kesey, dos Beatles, de Jimi Hendrix e de Charles Mingus.

Todos viraram discípulos de Leary, propagando mundo afora o axioma mais famoso do mestre: “As viagens de ácido lisérgico ampliam a consciência”.

Leary chegou a ser tido como o “inimigo público número um dos Estados Unidos”, a partir de 1968, por causa da proibição do LSD no país.

Nesses últimos anos, era uma personalidade freqüentadíssima. Vivia só, ladeado por jovens que o ajudavam a se locomover na cadeira de rodas.

Sua primeira mulher, Marianne, matou-se em 1955.

A filha, Susan Martino, cometeu o suicídio em 1990.

Sua última mulher, Barbara, trocou-o em 1991 pelo milionário paulistano Kim Esteves – mas foi a Los Angeles acompanhar os últimos momentos do guru.

Mesmo solitário, Leary deu um singelo recado ao se despedir.

“Lembre-se, não há razão para se sentir deprimido num tempo superior a um minuto de sua vida. Desde que você viva contestando a autoridade e desprendendo-se das opiniões dos outros, cada um é seu próprio Deus”, afirmou ele.

Na sua casa tocava por aqueles dias uma música composta especialmente para Timothy Leary pelo Moody Blues, em 1970. “Timothy Leary não morreu... Timothy Leary está apenas dormindo”.

De fato: ao lado de sua cama, que depois virou leito de morte, ele mantinha um tanque de mergulho, de seis metros quadrados, para isolar-se do mundo.

Ali, o guru do LSD dizia “experimentar a morte, uma sensação incrível”.

As cinzas do mais famoso ideólogo da contracultura foram colocadas em um pequeno foguete, lançado em órbita estacionária em volta da Terra alguns meses depois.

Durante seus últimos dias, Leary fez preparativos para que suas cinzas fossem lançadas ao espaço junto com as do criador de “Jornada nas Estrelas”, Gene Roddenberry, e de outras 28 pessoas.

A empresa Celestis Inc. cobrou US$ 4.800 para transportar as cinzas.

A taxa foi paga por vários amigos do ex-professor de Harvard, entre eles, a atriz Susan Sarandon e o editor da revista Spin, Bob Guccione Jr.

O guru Timothy Leary hoje está lá, brincando de carrossel interplanetário e observando à distância o nosso planeta azul.

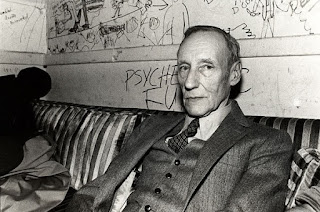

Amigo e admirador de Timothy, o escritor William S. Burroughs gostava de dizer que havia sido muito influenciado pelo “Livro Egípcio dos Mortos” e completava: “O que eu estou escrevendo são essencialmente livros dos mortos”.

Mas o avô da geração beat parecia imortal, o último sobrevivente de uma linhagem suicida.

Burroughs, que vivia solitariamente com seus três gatos, morreu em agosto de 1997, aos 83 anos, na cidade de Kansas, no Missouri, 24 horas depois de sofrer um ataque cardíaco.

“Sua morte deixa a América com poucos escritores grandes e sua figura não tem paralelos no cenário literário dos EUA”, disse o editor Ira Silverberg.

Nos últimos anos, ele colecionava pinturas, fotografias e armas de fogo, que guardava descarregadas.

Uma semana antes de morrer, o escritor havia fechado com a editora Grove Press a publicação de uma compilação de alguns de seus textos e tinha planos de reeditar o livro “A Terceira Mente”.

Muitos planos ainda moviam o aventureiro.

Allen Ginsberg, morto em abril do mesmo ano, lamentou, em “Uivo”, ter visto as melhores mentes de sua geração destruídas pela loucura, famintas, histéricas e nuas.

Mas Burroughs mergulhou no inferno e voltou para nos contar como andavam as coisas lá embaixo, embora pudesse ter passado toda a sua vida aproveitando, confortavelmente, o dinheiro da família wasp, cuja herança incluía a grana preta auferida pelo inventor da máquina de calcular.

Nascido em 1914, em Saint Louis, Missouri, Burroughs estudou na Universidade de Harvard.

Cansado da boa vida, largou tudo e, por 15 anos, viveu em hotéis baratos, consumiu heroína e circulou pelo mundo.

Foi redator de publicidade (que odiava), detetive particular e exterminador de ratos e insetos.

Na década de 40, conheceu a molecada beat (Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Lucien Carr, Neal Cassady, John Clellon Holmes e Hal Chase), que absorveram as idéias do “velho” e de Kafka, Yeats e Blake.

Cercou-se de amigos junkies e viciou-se em ópio e heroína, mudando com a mulher para o Texas para poder cultivar, sem problemas, a sua plantação de maconha.

A polícia não gostou e ele, mais uma vez, transferiu seu domicílio: Cidade do México.

Burroughs adorava brincar com armas e numa dessas brincadeiras matou a mulher por acidente. Nunca mais se recuperou.

Dizia que escrevia para exorcizar o crime e foi a fundo nas experimentações, desta vez com o ayahyuasca ou yage, alucinógeno que descobriu na Amazônia, conhecido hoje como “Santo Daime”.

Em 1953, sob o pseudônimo de William Lee, lançou seu primeiro romance, “Junkie”, mostrando a mão de obra que dava para alguém deixar o vício da heroína.

Preferiu trabalhar a drogar-se em excesso e decidiu desintoxicar-se. Foi-se o vício e veio a arte.

O contato com Brian Gysin levou-o a experimentar cocaína, desta vez, artisticamente.

Desenvolveu teorias sobre a linguagem (que associava a um vírus), deu tiros em latas de tinta para pintar, fez gravações, fotos e filmes e inventou sua maior criação: a técnica do cut-up literário.

Com o amigo Brian compôs textos revolucionários combinando recortes de jornais, citações literárias e seus manuscritos.

Os críticos torceram o nariz, pois queriam ler como romance o que era poema em prosa. Mais tarde, a América lembrou-se dele.

Seu livro “Almoço Nu” foi filmado por Cronenberg (Burroughs faz uma ponta no filme) e, meses antes, Bono Vox, do U2, quis que participasse de seu clipe.

O junkie rendeu-se ao sucesso.

Ainda assim, a morte o encontrou só, cercado apenas pelos gatos, aliás, símbolos sagrados da morte para os egípcios.

Allen Ginsberg, o mais conhecido poeta da geração beat, morreu em abril de 1997, aos 70 anos, em sua casa em Nova York, vítima de câncer no fígado.

Ele estava cercado de amigos e parentes.

Ginsberg, que dias antes acabara de escrever o livro “Da Fama e da Morte”, já havia recebido o prognóstico de que viveria entre quatro meses e um ano.

O poeta “maldito” nasceu em Paterson, New Jersey, em 3 de junho de 1926, e era filho do também poeta Louis Ginsberg e de Noemi, uma russa que morreu louca num hospital de Manhattan.

Ginsberg era o representante mais conhecido da geração beat, que marcou a literatura norte-americana durante os anos 50.

Ao lado de Jack Kerouac, Neal Cassady e William Burroughs, encarnou o anticonformismo e a boemia das décadas de 50 e 60.

Ele acabou detido por seus protestos, especialmente contra a guerra do Vietnã.

Entre sua ampla produção literária, destacam-se seus poemas, em particular “Howl and Other Poems” (1956), “Empty Mirror” (1961), “Real Sandwiches” (1963), “Airplane Dreams” (1968) e “Fall of América” (1973).

O livro “Howl and Other Poems” se tornou cult para os seguidores do movimento beat, vinculado às correntes contestatórias da época.

Em sua obra em prosa, destacam-se “Yage Letters” (1963), em colaboração com Williams Borroughs, “Indian Journals” (1970), “The Vision of the Remember” (1974) e “Journals” (1977).

Ele também colaborou em diversas revistas, incluindo The Marijuan Review, Black Mountain Review e Rolling Stone.

Sua criatividade chegou à música, com a composição de canções como “First Blues” e a participação em discos.

O poema “Howl” (“Uivo”) foi escrito em fins de 55, na época em que Ginsberg morou na Califórnia, e foi lido no famoso recital poético da Galeria Six, de São Francisco.

Publicado em 1956, valeu um processo por pornografia contra seu editor, o também poeta beat Lawrence Ferlinghetti.

Verdadeira bíblia beat, sua importância é enorme, como painel e manifesto de uma geração rebelde e também pelo que apresenta de inovações literárias.

Suas longas frases, com um ritmo muito veloz, receberam influência da “prosódia bop espontânea” de Jack Kerouac, principalmente da poesia em prosa do seu romance “Vision of Cody”.

Também retoma trechos e situações do clássico “On the Road”.

Segundo Ginsberg, influiu na sua criação a leitura de haikais e outros textos orientais.

Muitos críticos o acharam torrencial, porém prolixo.

É um erro de avaliação.

“Uivo” é um texto sintético (daí seu ritmo): cada uma das suas frases longas é uma série de versos curtos, encadeados.

Ou seja, é como se fosse uma sucessão de poemas breves e rápidos.

Alguns deles têm estrutura semelhante ao haikai: três enunciados, onde cada um deles modifica ou questiona o anterior.

Carl Solomon, a quem está dedicado “Uivo”, foi um escritor neodadaista, autor de “Mishaps Perhaps”.

Ginsberg o conheceu no Instituto Psiquiátrico de Columbia, onde permaneceu internado durante oito meses em 1948.

O internamento foi uma forma de evitar sua prisão, por conta de uma carreira acadêmica das mais tumultuadas.

Isto como conseqüência de um desastrado incidente, quando Ginsberg foi flagrado num carro roubado, em companhia de Herbert Huncke e mais dois marginais que ele abrigava no seu apartamento em Harlem.

O encontro de Ginsberg e Solomon é famoso: ambos, ao se verem, apresentaram-se como personagens de Dostoievski: “Quem é você? Eu sou o Príncipe Michkine”, disse Ginsberg. “E eu sou Kirilov”, disse Solomon.

Ele havia morado na França, conhecia bem a literatura francesa moderna, principalmente o dadaísmo, o surrealismo e Antonin Artaud, sobre o qual havia feito um trabalho, e contribuiu para familiarizar Ginsberg com essas vertentes literárias.

Saindo do hospital, Solomon foi trabalhar como leitor e selecionador de textos para a editora Ace Books, ajudando na publicação de “Junkie”, de Burroughs.

Em uma de suas últimas entrevistas, Ginsberg revelou ter gravado duas músicas com o U2, em parceria com Bono Vox.

Ele contou a Olaf Tyaransen, da revista Hot Press, que se encontrou com Bono em Dublin, Irlanda, em 1996, que Bono o levou para jantar e depois o convidou a ir ao seu estúdio, onde gravaram dois poemas com marcação musical.

“Bono foi muito legal, pagou o jantar e ainda disse algo charmoso: disse que sou o Frank Sinatra da poesia”, brincou Ginsberg.

O poeta não sabia o destino que teria a gravação, mas disse que Bono pretendia usar o material num futuro álbum da banda.

Ginsberg fez trabalhos com muitos artistas pop, como Bob Dylan, Sonic Youth e Philip Glass.

Ele também revelou na entrevista a Tyaransen ter produzido uma série de fotos sob a influência de sua primeira experiência com o ecstasy, a droga das raves.

As fotos foram expostas na Venice Gallery de Nova York, em junho de 1997.

Todas são retratos do próprio artista nu no banheiro de seu estúdio.

“Na primeira vez, fiz uma viagem brilhante onde tive uma visão que ainda permanece comigo e me foi bem útil”, disse Ginsberg. “Na segunda vez, Gregory Corso deu-me a droga”, afirmou.

Ginsberg negou ter dormido com garotos quando viveu no Marrocos, com o escritor beat William Burroughs. “Eu dormi com garotos agora”, disse, rindo.

Afirmou que tivera relações com garotos entre 17 e 19 anos e militava na organização National Man Boy Love (Nambla), sociedade que debatia o direito do sexo com menores.

“O mais engraçado é que, ao mesmo tempo em que estão me chamando de pedófilo, a Universidade de Stanford, que pertence a um grupo de direita, comprou minhas anotações e arquivos”, ironizou Ginsberg. “Como eles podem comprar os arquivos desse aclamado pedófilo?”

Ele também contou na entrevista, distribuída pela Internet, que ficou maravilhado com a versão de Kurt Cobain para “Black Girl”, de Leadbelly, uma canção de sua infância.

“A versão de Cobain é absolutamente maravilhosa, artisticamente impecável, a voz lindamente controlada”, afirmou Ginsberg. “Eu me senti maravilhado ao ouvi-la e percebi a grande perda que ele foi, por ter sido um grande cantor e intérprete”.

Ginsberg disse que os expoentes do movimento beatnik costumavam reunir-se esporadicamente – fizeram um encontro em 1996 no Naropa Institute, um colégio budista criado por ele.

Foram ao encontro William Burroughs, Gregory Corso, Anne Waldman, Ed Saunders, Lawrence Ferlinghetti e outros poetas.

Para ele, os beats não cometeram nenhum grande erro durante os anos de sua emergência na cultura americana e mundial – apenas subestimaram a “estupidez” do FBI e da CIA, que conduziu uma intensa perseguição aos líderes beats.

A tentativa de levitar o Pentágono, organizada por Gary Snyder em 1967, foi “um sucesso”, segundo ele.

Aquela foi a primeira vez que se questionou a autoridade do Pentágono.

“Acho que o que ficou mal-entendido é que a levitação seria física”, disse. “Era mais uma coisa mental, tentando mudar a consciência do público para aquilo que o Pentágono representava”.

Como resposta à pergunta sobre a imortalidade do artista, Ginsberg cantarolou um velho blues: “Estou sozinho no céu / Onde não há nada a perder”, dizia a música.

E revelou que tivera um problema no coração há oito anos, uma infecção que deixara como seqüelas problemas respiratórios.

Quando faleceu, o diagnóstico de sua morte foi hepatite crônica, cirrose hepática e câncer no fígado.

“Nem mesmo o sol é imortal”, continuava soando o blues de Ginsberg.

Lançado nos EUA em 1998, o livro ilustrado “Screaming with Joy – The Life of Allen Ginsberg”, de Graham Caveney (autor que parece estar se especializando na literatura beatnik, pois já lançara anteriormente uma obra sobre William Burroughs intitulada “Gentleman Junkie”) mostra perfeitamente a dicotomia entre o poeta e o militante Ginsberg e suas causas libertárias.

O livro fotobiográfico traz registros inéditos dos arquivos pessoais do poeta, incluindo uma foto sua com colegas da Marinha americana, à qual ele pertenceu por três longos meses, em 1945.

Fala das relações dos beatniks com marginais como Herbert Huncke, um garoto de aluguel de Nova York, e com perdedores como William Cannastra, que morreu acidentalmente em 1950.

Fala também da virulência anti-semita de Ginsberg, suas predileções por marijuana e benzedrina e da sua turbulenta relação amorosa com Neal Cassady (o Dean Moriarty de “On The Road” e o Cody Pomeroy em “Visions of Cody”, “Dharma Bums”, “Desolation Angels”, “Big Sur” e “Book of Dreams”, todos escritos por Jack Kerouac).

Nascido em Salt Lake City, no Utah, em 1926, Neal Cassady, aos 22 anos, já tinha roubado mais de 500 carros e vivido um ano em reformatórios.

“A inteligência de Dean era brilhante e completa, sem o tédio da intelectualidade”, escreveu Kerouac. “E sua ‘criminalidade’ não era sulcada e inata, mas um selvagem chamado da alegria da América. Era o Oeste, o vento oeste, uma ode às planícies, algo novo, desde sempre profetizado, há muito a caminho”, disse o escritor.

O romance entre Allen e Neal foi abalado em 1947. Cassady apaixonou-se por Carolyn Robinson e passou a rejeitar o ex-parceiro.

Ginsberg protagonizou cenas de ciúmes públicas e, sem conseguir resultados, “exilou-se” na África durante 50 dias.

Depois, mandou uma carta irônica, falando da idéia de “Cassady sentado com uma criança no colo” e mergulhou no trabalho.

Os beatniks, durante algum tempo, perseguiram o desregramento e a marginalidade que caracterizava os escritos de Jean Genet.

Mas, brancos, anglo-saxões e bem-postos na vida, só lhes restava imantar-se com foras-da-lei genuínos. Ou então procurar o caos particular.

William Burroughs, bêbado, em 6 de setembro de 1951 colocou um copo na cabeça da mulher, Joan Vollmer, e disse que iria fazer um “ato de Guilherme Tell”.

Atirou no copo com uma pistola 38 automática. Errou o copo, mas atingiu a cabeça da mulher. Matou-a.

“A imaginação é muito limitada para compreender o vasto mistério e o senso de absurdo e sonho que deve existir na mente de Bill”, escreveu Neal Cassady.

Amigo dos astros pop de sua geração, como Patti Smith e Bob Dylan, e alimentando-se do legado poético de Walt Whitman, Allen Ginsberg começou sua pièce de resistance, o poema “Uivo”, em agosto de 1955.

Queria “um pastelão trágico de fraseado selvagem, como o passo de Charlie Chaplin e longas linhas de saxofone”.

Tornou-se o poema-manifesto da geração beat, relido até no desenho animado “American Pop”, décadas depois.

A morte de Ginsberg equivaleu a um choque na utopia comportamental que carregava consigo, junto com seus tênis velhos.

O The New York Times deu manchete na primeira página. “Lá sobre o mar / Em São Francisco / Onde as ondas quebram / Elas fazem um som sibilante / Um som sibilino / ‘Allen’, elas sussurram/ ‘Allen’”.

É o trecho do poema “Allen Ginsberg Dying”, de Lawrence Ferlinghetti, tributo póstumo feito para o amigo.

O ano é 1959. Amigo íntimo de Ginsberg, que conhecera quinze anos atrás, Jack Kerouac vive com sua mãe, que ele chama de “mémêre” (“minha velha”).

Seu último esteio diante das torpezas da vida, ela reza todo santo dia pela redenção da alma do filho vadio, proíbe-o de levar para casa suas conquistas ocasionais – “isso não é católico!” – e, quando pode, esvazia seus bolsos para impedi-lo de praticar alguma malandragem.

O que ele faz de qualquer maneira, endividando-se.

Jack Kerouac foi expulso de um boteco por assediar a garçonete.

Jack Kerouac tem 37 anos, é famoso, duro e alcoólatra.

O livro “On the Road” (“Pé na Estrada”) foi publicado dois anos antes, mas já é assunto de tese nas universidades e a televisão parodia seu autor como um psicopata assassino, “Jack Crackerjack”.

“É horrível ser Jack Kerouac”, comenta seu biógrafo, Gerald Nicosia. “Nos bares, as pessoas esperavam que ele lhes desse dinheiro e ele tentava maneirar com promessas, mas às vezes era forçado a pagar. Uma noite, chegou à casa de Lois (uma de suas namoradinhas) com um cara que tinha uma faca encostada em suas costas e ela teve de pagar por sua libertação. Os esforços de Jack para fugir de seu papel eram estúpidos e banais”.

“Os deuses garantem a fama daqueles que querem destruir”, dizia a escritora Joyce Carol Oates em 1995 num artigo da revista literária New Yorker, publicado por ocasião do lançamento de um livro de exegese da obra de Kerouac e do primeiro volume de sua “Correspondência”.

Kerouac foi morto pela própria lenda.

Forçosamente redutora, ela lhe destinava um único papel – o de pai da geração beat –, na verdade, como Che Guevara ou James Dean, um simples pôster: o clichê romântico de um belo garoto de sorriso doce, com uma jaqueta de couro e calças cáqui, vagabundo inspirado, drogado e companheiro de um bando de poetas muito pouco recomendáveis.

Ele era tudo isso e muito mais.

Querendo ou não, Jack Kerouac revolucionou a maneira de viver e de pensar de milhões de pessoas, a começar por Bob Dylan, que se tornou seu fã a partir de 1959, quando leu “Mexico City Blues”.

O mesmo aconteceria com Jerry Garcia (o fundador do Grateful Dead), Tom Waits, Jim Jarmusch, Dennis Hopper, Thomas McGuane, Hunter S. Thompson (o inventor do jornalismo “durão”), Barry Gifford (primeiro biógrafo de Kerouac e autor de “Really The Blues”).

E o que seria dos roqueiros Richard Hell ou Kurt Cobain sem Jack Kerouac?

Na última década da vida, ele planejou uma obra intitulada “Spotlight”, sobre “o maldito horror de ser um escritor na América”. Nunca o escreveu.

Em vez disso, nos 30 anos de sua morte, celebrado em 1999, saiu o segundo de dois volumes de suas cartas, ambos magistralmente editados por Ann Charters (“Jack Kerouac Selected Letters 1957-1969”).

As cartas são o rascunho de “Spotlight”, historiando os anos em que a fama o arremessou num pesadelo de apresentações na televisão, autodestruição e desespero, culminando com sua morte atormentada em 1969.

Essas cartas começam no início de 1957, nove meses antes da publicação de “Pé na Estrada”.

Em 1951, um ano depois do lançamento do primeiro romance, o pouco notado “The Town and the City”, ele descobriu a “prosa espontânea”, exaustivo estilo autobiográfico no gênero “o primeiro pensamento é o melhor pensamento”.

Embora não tenha encontrado editora para essa nova obra, escreveu, numa efusão de agitação criativa entre 1951 e 1956, uma série de romances brilhantemente experimentais, que inclui “Pé na Estrada”, “Dr. Sax”, “Visions of Cody” e “Os Subterrâneos”, cheios daquilo que descrevia como “o swing, o som inconsolável, o estilo blues, o ímpeto da confissão sórdida que não deixa ninguém constrangido, mas só a mim mesmo”.

O livro “Pé na Estrada”, onde contava suas peripécias e do parceiro Neal Cassady cruzando os EUA de ponta a ponta, deu-lhe fama, mas não a aprovação da crítica.

Seu credo radical de expressão irrefreada, extasiada e sem censura da própria personalidade encontrou defensores apaixonados, mas o establishment literário da guerra fria reagiu diante de seus livros, de um modo geral, com uma tempestade de chacotas e “abuso” crítico (expressão bem escolhida por Kerouac).

Ann inclui em seu comentário editorial algumas amostras dessas reações – Kerouac era um “porcalhão em estado febril”, um “atleta secundarista que saiu de Lowell, no Estado de Massachusetts, e foi parar na boca do lixo, perdendo no caminho a borracha de apagar”, “um laureado poeta de latrina” e “um bêbado loquaz que despeja baboseiras em nossos ouvidos”.

Seus livros foram classificados como “desregramentos pessoais” e “abusos de consciência”, “atestados de enfermidade”, até mesmo “psicopáticos” e certamente “ilegíveis”.

Em 5 de outubro de 1959, Kerouac sentava-se horrorizado diante da televisão, segundo escreveu a Ginsberg no dia seguinte, para assistir a uma paródia de si mesmo, em que um joão-teimoso se levanta de um salto (os cabelos colados sobre as sobrancelhas) e começa a gritar: “Mate pelo simples prazer de matar”.

Kerouac protestou, com toda sinceridade, afirmando que se opunha profundamente à violência, que a prosa espontânea exigia mais – não menos – “disciplina” do que um texto convencional, que era um “teórico da prosa” cujas maiores afinidades eram com James Joyce, mas tudo foi em vão.

Homem tímido, acanhado, intensamente espiritual e desinteressado das coisas mundanas, despido de savoir-faire para tratar com a mídia e já um alcoólatra quando “Pé na Estrada” foi publicado, Kerouac se entregou cada vez mais à bebida, tornando-se um “assassino de si mesmo”, como ele próprio definiu, destruindo, nesse processo, várias oportunidades de progredir na carreira.

Como estava sem dinheiro e tinha um enorme repertório atrasado de títulos inéditos, usou a visibilidade recém-conquistada para publicar, sem quase nenhuma preparação, todos os romances anteriores, saturando seu mercado e reforçando opiniões críticas de que lançava precipitamente um livro atrás do outro.

Os admiradores de Kerouac inquietavam-no tanto quanto seus detratores.

Ele escreveu a seu agente Sterling Lord, em 1959: “E a correspondência! Tem uma intensidade assustadora, que me faz pensar que eles simplesmente querem alguém para crucificar, arrancando e dilacerando membros como a um herói imolado num altar de sacrifícios”.

Kerouac nunca foi político, nem mesmo um rebelde no sentido comum da palavra.

Repudiou publicamente o desvio para a “New Left” (“Nova Esquerda”) que o movimento beat tomou nos anos 60 sob a liderança de Ginsberg.

Considerava-se um “católico conservador”, um “místico católico, doido, estranho e solitário”.

Mudava de endereço incansavelmente, na esperança de que a nova residência lhe servisse de “monastério” (com a mãe sempre presente, no papel de “reverenda mãe”), mas os adolescentes, devotos fervorosos, sempre o encontravam e invadiam o jardim, aprontando uma gritaria debaixo das janelas.

Kerouac ficou virtualmente indefeso. Mestre da comédia de perplexidades e incongruências, ele era incapaz de fazer ironias, essa arte de camuflagem protetiva que o pós-modernismo, já alçando os primeiros vôos em 1960, transformaria no rigor da moda.

“Só quero que você me aceite como sou e goste de mim”, escreveu a seu editor Robert Giroux, em 1962.

Por lhe negarem aprovação, Kerouac viu-se paralisado e amedrontado.

Depois de terminar “Dharma Bums” em 1958, não escreveu nenhum romance em três anos.

“Não posso mais ser eu mesmo”, disse a Gary Snider em 1959.

As cartas descambam para o furor de um inglês dialetal mal-arrumado, à medida que Kerouac assume o papel do personagem que os críticos lhe designaram.

“Eu grande canadense ouvido insensível... eu não realmente ‘escritor’, só um fenômeno (sic)”.

Cada vez mais paranóico, achou que os críticos judeus de Nova York estavam tramando contra ele: fez piadas amargas a respeito de dar a “Big Sur” (1962) o título de “Mais Uma Idéia Para Os Judeus Roubarem”.

Não escrever tinha sempre sido a morte para Kerouac. Agora escrever era a sua morte, também.

Em meados de 1960, muitos de seus livros estavam encalhados e ele calculou sua renda semanal em US$ 65.

Em 21 de outubro de 1969, nem mesmo 26 transfusões de sangue estancaram a hemorragia resultante de lesões internas causadas pelo álcool e ele morreu sangrando.

Tinha 47 anos. Seu guru, Williams Burroughs, viveu quase o dobro.

No entanto, a história contada pelas cartas não é inteiramente infeliz.

Embora lhe restasse pouco para oferecer à sua última mulher, a ardentemente fiel Stella Sampas (diversas cartas dela são incluídas no livro), ele tinha muito para dar-lhe.

Ao aproximar-se do fim, muitos dos amigos de Kerouac, chocados e entristecidos com sua desintegração, permanceram à distância, mas Stella, companheira nascida em Lowell, que o conhecera e amara desde a infância, viu a dor e não o monstro em que a dor o tinha transformado.

Em dado momento, no dia do enterro, o escritor John Clellon Holmes viu Stella, que não sabia estar sendo observada, ajoelhar-se junto ao caixão aberto e cobrir o rosto de Kerouac de carícias e beijos.

Ela morreu, em 1990, sem nunca ter falado em público sobre Kerouac, jurando: “Jamais o usarei para me promover”.

Kerouac acreditava em milagres e, embora estivesse sempre muito doente para sabê-lo, Stella era o seu milagre.

O leitor das cartas sabe, por fim, o que Kerouac naturalmente não poderia ter sabido.

Os jovens de hoje ainda compram e se apaixonam por “Pé na Estrada”, todos os livros de Kerouac estão impressos e a atenção séria dos críticos, pela qual ansiava, está começando a se materializar.

Exatamente como previu, a confissão autobiográfica tornou-se uma importante forma cultural, em suas várias roupagens, das memórias aos talk shows e à sátiras de comediantes-solo.

Poucas semanas antes da morte, Kerouac escreveu a um amigo: “Só conto comigo e sempre fui assim”.

Não é mais o caso, e este texto sobre a gênese do rock é uma pequena prova disso.

Na primavera de 1964, o escritor Ken Kensey e mais quatro ou cinco Merry Pranksters estavam em São Francisco e iam arranjar uma caminhonete para cair na estrada e participar da Feira Mundial de Nova York.

No caminho, podiam fazer uns filmes, gravar umas fitas, fazer e acontecer na Feira Mundial e depois ver como é que fica.

Também iam estar em Nova York a tempo de acompanhar o lançamento do segundo romance de Kesey, “Sometimes a Great Nation”, no início de julho. Era essa a fantasia do momento.

Então um deles viu num anúncio de classificados um ônibus escolar modelo 1939, da Escola Internacional Harvester.

O ônibus pertencia a um sujeito de Menlo Park, que possuía uma família imensa, de onze crianças. Ele havia equipado o ônibus para as crianças.

Possuía beliches e assentos e geladeiras e uma pia para lavar pratos e armários e prateleiras e um monte de outros detalhes úteis para viver na estrada. Kesey comprou-o por 1.500 dólares – em nome de “Intrepidtrips Inc”. (“Viagens Intrépidas, Associados”).

Para pilotar o monstrengo foi convidado Neal Cassady, o lendário parceiro de Jack Kerouac, que havia se integrado ao grupo no início da década.

Kesey pagou um sinal e os Pranksters, numa bela tarde, puseram as mãos no ônibus.

Começaram pintando e instalando fios para o som, abriram um buraco no teto, ajustaram o teto de modo que se pudesse ficar ali em cima ao ar livre tocando música, instalaram uma bateria, guitarras elétricas e um baixo elétrico e assim por diante.

O engenheiro de som deu duro trabalhando com os fios e elaborou um sistema mediante o qual podiam transmitir de dentro do ônibus, com fitas e com microfones, e o som vinha estourar do lado de fora em poderosos alto-falantes instalados no teto.

Havia também microfones do lado de fora, que iam captar os ruídos ao longo da estrada e transmiti-los para dentro do ônibus.

Havia ainda um sistema de som dentro do ônibus de forma que era possível transmitir sons de um passageiro para outro, por cima do barulho do motor e da estrada.

Também se podia transmitir para uma fita de gravação, de maneira que era possível ouvir logo em seguida sua própria voz repetindo o que dissera um segundo antes, com um retardamento variável, e assim papear consigo mesmo, se quisesse.

Ou então o sujeito podia pôr os fones de ouvido e conversar simultaneamente com os ruídos de fora do ônibus, numa orelha, e os de dentro, na outra.

Não ia haver um único mísero ruído em toda essa viagem, fora do ônibus, dentro do ônibus, ou dentro da mais desvairada laringe dos passageiros, com que não se pudesse sintonizar e bater um papo.

O ônibus foi pintado com as cores primárias, amarelos, laranjas, azuis, vermelhos, dentro do espírito psicodélico da época, ficando parecido com um quadro de Hieronymus Bosch.

O letreiro que indicava o destino na frente do ônibus dizia: “Aléim”, com i.

Durante três anos, o inspirador do “submarino amarelo” dos Beatles cortaria os Estados Unidos de Leste a Oeste, de Norte a Sul, divulgando as boas novas anunciadas pela ingestão de ácido lisérgico, com os Merry Pranksters cada vez mais pirados, o que resultava em festas cada vez mais alucinantes.

A brincadeira, claro, não foi digerida pelo sistema.

Kesey começou a ser perseguido pelo FBI, mas os federais tiveram um trabalho da gota serena para encontrá-lo.

No inicío de 1967, o escritor fugiu para o México. Enquanto a polícia mexicana o procurava em Guadalajara, ele retornou clandestinamente para São Francisco.

No dia 7 de outubro, os líderes de Haight-Ashbury promoveram o primeiro grande evento da década, o Festival do Amor, na época em que entrava em vigor na Califórnia a nova lei contra o LSD.

Milhares de cabeludos acudiram, em trajes típicos, sininhos tilintantes, ladainhas, dancinhas do êxtase, muito doidos e acenando seus gestos satíricos favoritos para os policiais, atirando flores em cima deles, sepultando os sacanas em tenras e sumarentas pétalas de amor.

Um barato total, com 100 mil cabeludos cheios de amor pra dar, fundindo a cuca dos policais e de todo mundo numa piradíssima festa de amor e euforia pelas ruas da cidade.

E quem é que vai aparecer de repente no meio dessa celebração, descendo pela alameda dos mendigos no parque do Golden Gate, se não o Fugitivo em pessoa, com botas mexicana e indumentária de caubói, e assim que a novidade se espalha, ricocheteando pela multidão – Kesey está aqui! Kesey está aqui! –, ele desaparece no ar.

No dia seguinte, o jornal Chronicle dá chamada de primeira página e publica na íntegra uma entrevista secreta com o escritor. “Pretendo ficar nesse país como fugitivo, para pôr pimenta nas feridas de J. Edgar Hoover”, avisa Kesey. O sistema treme nas bases.

Os Merry Pranksters resolvem ir mais fundo.

Depois do Festival do Amor, eles anunciam que vão promover um festival de viagens monstro, o Teste do Ácido de todos os tempos, definitivo, no Dia das Bruxas, no maior salão de São Francisco, Winterland, para todos os cabeludos da costa Oeste, ou de costa a costa, galáxia a galáxia.

Naturalmente, os policiais virão correndo em bando para esse medonho bacanal, a fim de pegar Kesey e outros líderes do movimento. Mas vai ser um baile de máscaras, o Teste. Ninguém vai saber quem é quem.

E à meia-noite, Kesey, mascarado e fantasiado de super-herói, algo da ordem do Capitão América ou outra criatura do panteão dos heróis Marvel, vai subir ao palco e expor sua visão do futuro, do caminho para “além do ácido”.

Depois vai arrancar a máscara e quando os homens da lei correrem para cima dele, vai agarrar numa corda presa ao teto no centro do palco e galgar, puxando o corpo só com as mãos, nem vai usar os pés, a capa esvoaçando, para cima, para cima, através de um alçapão no telhado, onde Babbs, um dos Merry Pranksters, estará à espera com um helicóptero, e vão subir para o ozônio da Califórnia, olhando para baixo uma última vez, para as caras de lua viradas para cima de todos os que foram passados para trás, tapeados, logrados, feito de tolo, apalermados, os federais e seus comparsas.

Aí, sim, o sistema inteiro vai ruir.

A operação, entretanto, acabou não acontecendo. Alguns dias depois do Festival do Amor, Kesey deu uma entrevista secreta na televisão KGO, de São Francisco, a filial local da rede ABC, mas a mesma só foi o ar no dia 20.

O chefão do FBI, J. Edgar Hoover quase teve um infarto.

Procurado pelo FBI há mais de seis meses, com todos os requintes de uma verdadeira caçada humana, sem que ninguém soubesse do seu paradeiro, e, de repente, lá estava o sujeito na televisão, defendendo seus pontos de vista, espicaçando o governo, ironizando as instituições, conclamando a juventude a não ter medo da repressão e ridicularizando em público todos os investigadores.

Depois que a entrevista foi ao ar, Kensey e outro Merry Prankster estavam indo pela auto-estrada litorânea que contorna a baía de São Francisco, na direção de Palo Alto, num velho caminhão com lona vermelha, quando foram parados numa blitz da polícia estadual da Califórnia.

O escritor foi reconhecido e, após uma tentativa de fuga meio desastrada, acabou sendo preso.

Ele permaneceu quatro dias na cadeia, pagou uma fiança e passou a responder o processo em liberdade.

Acabou sendo condenado a seis meses de prisão em regime fechado num presídio-fazenda, além de receber uma multa de 1.500 dólares e três anos de liberdade condicional.

Antes de começar a cumprir a pena, Kesey pegou o “ônibus lisérgico” e foi para sua cidade natal, Springfield, no Oregon, acompanhado apenas da esposa Faye e dos dois filhos do casal.

Os Merry Pranksters se dispersam.

George Walker e Neal Cassady foram para o México.

A modelo Hillgirl com seu bebê, Sunshine, se integram definitivamente ao Grateful Dead.

Black Maria e Paul Foster viajaram para Hog Farms, a comunidade do piradíssimo escritor Hugh Honey, perto de Los Angeles.

Babbs e Gretch foram para São Francisco.

Outros foram para Nova York.

Em fevereiro de 1968, o cadáver de Neal Cassady foi encontrado ao lado dos trilhos de uma ferrovia perto da cidade de San Miguel do Allende, no México.

Alguns americanos que andavam por lá disseram que ele andou drogado durante duas semanas e uma noite saiu andando pelos trilhos da ferrovia, e seu coração simplesmente parou de bater.

Outros disseram que ele andava desesperançado, e sentia que estava envelhecendo, e tivera uma longa viagem ruim de drogas e cometera o erro de beber álcool após ter ingerido barbitúricos.

Tinha 42 anos. Seu corpo foi cremado.

Em junho, Kesey começou sua temporada no presídio-fazenda, que ficava apenas a alguns quilômetros de seu sítio em La Honda.

Trabalhou na alfaiataria e foi solto no final de novembro, após cinco meses de pena.

Voltou para o Oregon, e ele e Faye passaram a morar num casebre na fazenda do seu irmão, Chuck, ao lado de uma estrada de terra ao sul de Springfield.

Na primavera do ano seguinte, os Merry Pranksters começaram a tomar o caminho do Oregon, e se reagruparam para formar uma divertida comunidade rural.

No último eclipse solar total do milênio, que ocorreu em agosto de 1999, Ken Kesey e os Merry Pranksters reservaram o Minack, um anfiteatro esculpido em um dos lados de uma colina da cidade inglesa de Penzance, para apresentar uma peça de teatro e invocar o espírito de Merlin, da corte do Rei Arthur.

Foi um dos últimos aprontos fora dos EUA dos mais famosos remanescentes hippies da história.

Ken Kesey morreu no dia 10 de novembro de 2001 num hospital em Eugene, no Oregon.

Tinha 66 anos.

Ele havia sido operado de câncer, duas semanas antes, quando perdeu metade do fígado.

Seu corpo também foi cremado.

No site www.intrepidtrips.com é possível saber um pouco mais sobre Ken Kesey e os Merry Pranksters.

O “farmacêutico” Owsley continua na ativa, defendendo a legalização do LSD e de outros neurotransmissores, por meios de sites de discussão na Internet.

Assinar:

Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:

Postar um comentário