Por João Ubaldo Ribeiro

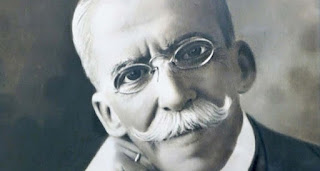

Quando eu era estudante em Salvador, tinha sempre um colega

ou professor especialista em histórias sobre Ruy Barbosa, a maior parte delas

com certeza inventada. Não pode ser verdadeira, por exemplo, a anedota segundo

a qual ele chegou a Londres e publicou um anúncio no Times: “Ensina-se inglês

aos ingleses”. Também não boto muita fé em que ele se distraía arrolando

dezenas de sinônimos para “chicote” ou “prostituta”, embora até hoje existam

muitos conterrâneos meus que se aborrecem com quem desmente essas e outras

alegações.

Mas há histórias sobre ele em que acredito. Uma delas,

aliás, nem o tem como protagonista, mas, sim, sua mulher. Dizem que, procurado

para dar um parecer ou realizar um trabalho qualquer, Ruy Barbosa, como

acontece com muitos intelectuais, não costumava puxar o assunto do pagamento. E

contam que, depois de ver o marido explorado com frequência, a mulher dele

chamava o visitante para uma conversinha, na saída. Perguntava se tinham

acertado alguma remuneração e, como a resposta era quase sempre negativa, ela,

delicadamente, pedia ao visitante que voltasse e combinasse um pagamento.

– O conselheiro come... – explicava ela.

Pois é, o conselheiro comia. E eu, apesar de não ser nem

conselheiro nem Águia de Haia, também como. Mas creio que há muita gente que

acha que escritores, de modo geral, não comem, nem precisam de dinheiro para

nada.

Como tudo mais, deve ser culpa da imprensa, que costuma

falar em escritores de best-sellers internacionais, os quais ganham dois

milhões de dólares por mês, papam nove entre cada dez estrelas de cinema e têm

vastas coleções de carros e relógios de luxo.

A verdade, ai de nós, é que a maior parte dos escritores,

não só aqui como no mundo todo, tem que se virar de várias formas para

conseguir viver modestamente.

Acho que foi o Paulo Francis que se queixou, já faz algum

tempo, do volume de trabalho de graça que aqui esperam dele. Agora me queixo

eu. O Brasil, me parece, é campeão nesse tipo de prática. As pessoas esperam

que o escritor trabalhe de graça o tempo todo e ficam grandemente ofendidas

quando ele se recusa.

Há poucos dias, um grupo de estudantes universitários passou

para mim a tarefa que lhes tinha sido incumbida pelo seu professor de

literatura brasileira e, como eu não concordei em fazer o trabalho por eles,

ficaram aborrecidíssimos e só faltaram xingar toda a minha árvore genealógica.

Para não falar que, mesmo que eu quisesse fazer o trabalho, não saberia

responder a perguntas do tipo “como caracterizar sua inserção no contexto da

literatura brasileira pós-moderna”.

As encomendas de trabalhos escolares aparecem mais ou menos

a cada mês. Já originais de livros para meu exame chegam todos os dias. A

impressão que tenho é que a maior parte dos autores deseja que eu largue tudo o

que estiver fazendo, leia sofregamente os originais, adore tudo, escreva um

prefácio arrebatado e edite o livro – após o que ele passará a ganhar dois

milhões de dólares por mês, a papar nove em cada dez estrelas de cinema e,

enfim, viver essa vidinha de escritor.

E, na verdade, a pessoa não quer uma opinião sincera, como

sempre alega. Quer, o que, aliás, é natural, receber a confirmação de seu

talento. Mas, se eu fosse ler todos os originais que me surgem, não faria outra

coisa na vida. Além disso, tenho muito pudor de dar opinião sobre o trabalho

alheio, não me acho qualificado. E fico sem graça e me sentindo culpado porque

não posso ler os originais. Não é justo, pois não posso mesmo, mas é o que

acontece.

Entrevista é outro trabalho de lascar. Parece-me que a

entrevista devia ser destinada a obter informações que ainda não tenham sido

tornadas públicas. Por exemplo, todo mundo que já ouviu falar de mim sabe que

eu sou baiano e moro no Rio. Contudo, a esmagadora maioria dos entrevistadores

começa perguntando onde nasci e se ainda moro em Itaparica. Uma repórter

iniciou sua entrevista perguntando se eu era escritor.

As perguntas são invariavelmente as mesmas e podiam ser

respondidas com uma olhada nos arquivos do jornal ou revista, mas eu tenho de

dar a entrevista e, novamente, trabalhar de graça. Não aguento mais contar que

livros publiquei, que gosto de escrever de manhã, que aprendi inglês quando era

menino, que nasci em Itaparica e passei a infância em Sergipe etc. etc. etc.

No caso da televisão costuma ser pior. Todo mundo que trabalha

em televisão, aqui neste país onde ela é das coisas mais importantes que

existem, se acha o máximo porque trabalha na televisão. A síndrome de Bozó, do

Chico Anysio, assume várias formas. Os seguranças tratam a gente como lixo,

devendo dar-se por felicíssima por ter a chance de aparecer na tevê. Para

trabalhar de graça, a gente tem de comparecer ao estúdio, identificar-se, botar

crachá, ficar esperando e obedecer ordens estranhas, tais como não olhar para a

pessoas com quem se está falando, mas para a câmera.

Uma vez me fecharam num cubículo durante um tempo

interminável e aí, amedrontado, fugi. De vez em quando, alguém fica indignado

porque uso óculos e dá reflexo, ou porque sou careca e também dá reflexo, quase

me obrigando a pedir desculpas por existir.

O interessante é que, se o camarada é amigo do dono do

armazém ou da quitanda, não lhe ocorre pedir para fazer a feira da semana de

graça. Afinal, trata-se de um negócio, sobrevive-se daquilo. O escritor e o

jornalista também sobrevivem de seu trabalho, mas parece que ninguém acredita

nisso. Volta e meia sou levado a crer, pelo jeito imperioso com que

frequentemente me intimam a trabalhar de graça, que acham que recebo um

estipêndio do governo para exercer essas funções.

Quando, certa feita, aceitei pagamento para escrever e

assinar um anúncio, caíram de pau em cima de mim e dos outros que toparam o

mesmo serviço, como se tivéssemos vendido nossas santas e puras almas ao diabo.

Sei que talvez fizesse muito melhor figura de escritor se vivesse bebum, esmolambado

e tomando uns trocados emprestados aqui e ali. Mas, infelizmente, me falta

vocação, devo ser um falso escritor, nem milionário nem miserável.

Nenhum comentário:

Postar um comentário